发布时间:2025.07.28

任何一家公司都有自己的链路,美国哈佛商学院著名战略家迈克尔·波特在其著作《竞争优势》中提出“价值链”概念,即企业通过产品的设计-生产-营销-交付-售后服务等一系列活动创造价值,最终形成企业的竞争优势。

对于制造业而言,在这个链条中的首要且关键的课题是:“如何实现/保持研发(设计)环节的持续创新”,本篇我们就聚焦真实案例,为大家分享这一课题的有效解决方案。

我们曾服务过一家通讯设备制造业公司,由于消费者端对更大通信的需求,他们在某城市的一个“量产工厂”(即持续、批量地按照前端的设计大量生产)在 2020 年发生了转型,变成了新产品导入中心( NPI new product introduction ),即生产端的研发中心了。这个转变对人/组织带来的挑战是要进行突破创新。

对制造企业来说,背后需要有加工工艺(如焊接、调试、安装、测试等)、流程、后台支持体系等的全面创新,才能确保产品创新稳固地落地,这是一套完整的系统,每个环节上都需要有持续不断的创新。

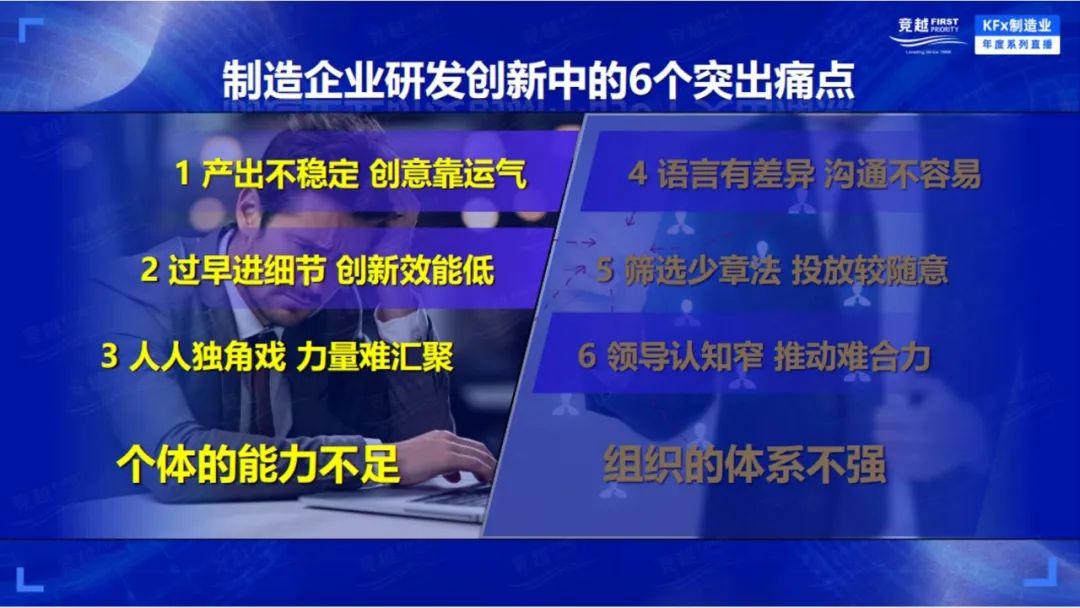

当我们深入到这家企业时,发现他们在生产工艺的研发有6个突出的痛点(如图)

经过持续赋能,我们为这家企业定制设计了一系列可操作的、可复制的创新流程和方法,最终帮助他们实现工程师个体创新能力提升、组织创新体系的建立。

本篇我们会先聚焦企业研发人员(工程师)个体的能力不足的3个痛点,分享一些针对性的赋能方案。

在制造型企业中,当新产品的设计图/概念图出现之后,需要考验背后的生产工艺能不能把产品高质量地、高频地、低成本且稳定地做出来,才能进入到量产环节。所以,新的产品会带来工艺难题,同样业带来的工艺的创新机会。

以折叠屏手机为例,其中关键环节铰链材料的加工生产就面对非常多的挑战,但如果工程师能把这些工艺挑战识别出来,并相应地在技术上有所突破,那将会带来加工工艺的突破创新。

在这家通信设备公司,在新产品设计之后,往往是随机挑选出某个工程师评估接下来的工艺研发会出现怎样的问题。有时工程师比较资深,就很大可能暴露出工艺挑战;而有时碰到资浅的工程师可能就看不出来问题。因此,导致创新产出比较随机。

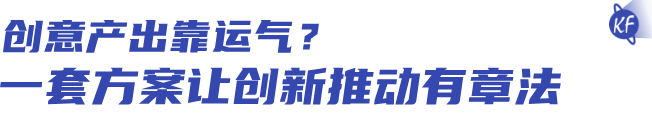

对此,我们提供的解决方案是:借鉴沙盘的视觉化工具,模拟生产工艺的具体加工流程。工程师可以借助这个工具推演整个加工流程,有效地识别和收集流程中的工艺风险或者困难点,从而能够稳定地转化成创新的机会。因此,带来的改变是:

1.从凭感觉拍脑袋→视觉化工作流

更好地发现问题,是创新的第一步也是最有效的一步。这个类似军事沙盘的工具,能够把非常复杂的加工工艺工作流进行视觉化呈现,帮助工程师们有章法地推演新产品设计出现之后的各个加工工艺环节可能会出现的麻烦/问题,也就衍生出了更多工艺创新的机会。

2.从个体产出→群体评估

我们将这个环节变成了一个固定操作:当新产品出现之后,必须邀请若干类型的研发工程师,一起“会诊”新产品在工艺制造过程中可能出现的问题点,过程中分别有人负责提问、回答和记录等,所以极大降低了创新的随机性。

3.从缺乏创新方法→有章法地推动创新

基于沙盘工具,我们帮他们搭建了一个「工艺研发技术识别的工作流」。比如,第一步先透彻地熟悉新产品并做出新品原型,然后在工作流之上进行动态推演,这个过程中一旦发现了问题该如何记录和整理?如何进行筛选评估?等都有相应的设计和要求。相当于搭建了一个发现创新机的固定化流程,于是,创意也就源源不断地产生了。

经过训练之后,他们在工艺研发的创意激发环节,由野路子(每个人能力参差不齐)变成了正规军,整个团队有了一套创新的打法,想法也就源源不断。

很多企业的工程师在创新环节都有一个短板:喜欢过早地进入技术细节,导致创新效能低。这家公司也不例外,比如,有个工程师在思考一个创新课题:如何用新型高强度材料做出更好的基板?于是不停地尝试不同的新材料来提高强度。

当我们追问他:为什么要做这个课题?才发现他们遇到的问题是:由于电路板尺寸太大,导致搬运过程会产生非常多的微小裂缝。那么,针对这个问题,找到高强度材料是唯一路径吗?

显然不是!我们还可以在固定运输的过程中,把夹具设计得更巧妙,这样对其他材料大尺寸产品的运输也会带来帮助;还可以对电路板薄弱的部分重新设计……

从这个案例中,我们可以清楚地看到:工程师难免受到专业方向的影响,更容易按照自己擅长的方向思考问题,但有时候这个方向未必是解决问题的最佳路径。在创新中,这样的思维惯性显然会限制更多的可能性。对企业来说,过早地扎入到技术性问题的思考和解决,对研发资源是一种极大的浪费。

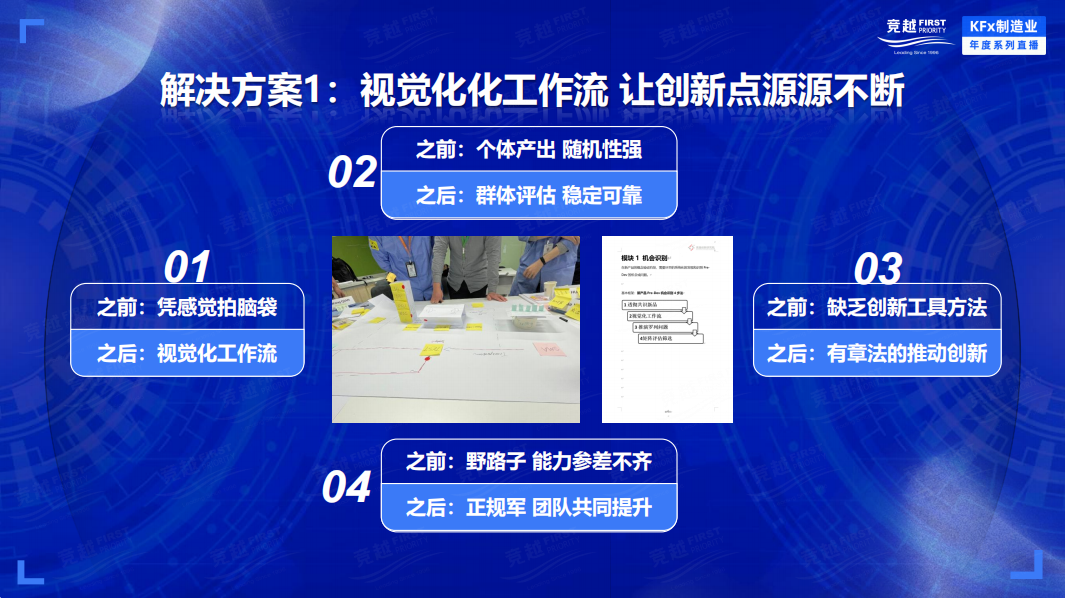

当然,经过训练的人是可以打破思维惯性的,接下来跟大家分享一个创新工具——抽象梯,可以充分训练我们重新定义问题的能力(如下图):

在解决问题和创新中有一个极为重要的概念,叫问题的层面。善于解决的问题的人不一定是技术专家,而是善于把问题的不同层面暴露出来,之后选择恰当的问题层面进行解决的人。

在抽象梯中,初始问题是是非常具体的,然后需要不断抽象问题背后的本质目的和意图,让问题在抽象层面像爬梯子一样层层攀登,当问题层面全部展现出来,接下来就可以思考到底在哪个层面解决问题更好。

通过这样的技术分析,一方面可以帮助我们挖掘本质问题;另一方面帮助打开了解决问题的空间和可能性,从而扩大创新的边界,不用局限一种解决途径和手段。从而帮助我们创造性地、突破性解决问题,筛选合理的技术。

经过抽象梯的训练,工程师们深刻感慨:原来一直围绕着自己熟悉的问题层面解决问题,很容易陷入思维盲区。这个工具可以帮助他们避免过早地进入技术细节,进入死胡同。

我们去到不同制造型企业访谈,发现很多工程师遇到问题总喜欢一个人解决,像孤胆英雄一路走到黑,有时这种精神挺好的,然而一旦进入到创新领域,就容易钻牛角尖了。

所以,我们经常会收到业务领导的诉求:希望工程师能在某些时候跳出来,跟周围人协同性地解决问题。

那怎么帮助他们呢?接下来跟大家分享一下LUMA共创法,让工程师能够拥有群体智慧(一种共享的或者群体的智能,以及集结众人的意见进而转化为决策的一种过程)。可以按照以下4个要素进行训练:

要素1:草图

原理:图形化的表达更能够催化和激发初始创意

我们鼓励工程师拿到创新课题后,快速地用草图去梳理初始的创意和想法。创意的本质是大脑中的神经元的存储在外界的突然激发下(客户需求)开始产生链接,刚开始是非常模糊难以说清的,而图形化的表达更能够催化和激发初始创意。

当想法通过草图的方式呈现出来后,然后他人对着草图进行反馈,能够进一步激发想法,于是创意在不断向前滚动中最终成型,这就是创意诞生的过程。

要素2:数量

原理:充分构思可行性能充分激发创造力

我们会设定一段时间,让工程师充分利用便利贴和草图记录自己的想法,要注意的是不要过早地批判想法,也不要过早地考虑想法的可行性,让工程师能够充分探索可能性而不是可行性,才能更充分激发他们的创造力。

要素3:快讲+快改

原理:好的想法是不断重构出来的

在创新领域,初始想法并不完善,但每个想法可能都有一点特别好的元素,所以我们鼓励大家把想法分享出来。

当然分享想法时并不是一个人一下全说完,而是每个热轮流地在短时间内快速讲述想法,然后根据他人的反馈快速地进行修改。

与此同时还会发生一个很有趣的现象:大家开始把不同人想法中好的元素进行重新的组合,带来更好的想法,这就是重构。好的想法是不断重构出来的!

要素4:投票

原理:深入理解才是创新的基石

在想法分享出来之后,还会有一个投票的步骤。当然,在创造性领域里面,投票并不是为了做选择,而是为了加深大家对想法的理解。

投票之后的重要环节是:让工程师说出来“为什么投给他而不投给别人”。通过分享会加深大家对某个想法背后的理解。当我们对一个事理解得足够深刻,就会更容易做出准确判断,也更容易重构解决方案。

我们把以上这四个(草图、数量、快讲+快改、投票)激发创意的要素,根据工程师的场景,定制设计了一套可操作的、可复制的流程方法。经过训练,当工程师真正领悟了在交流过程中实现创造性解决问题的原理,也就有可能改变以前单打独斗的英雄主义习惯。所以,优质的创新过程,能让团队充满热情和活力。

通过以上案例,我们可以明显感知到:要想推动企业的持续创新,关键是要真正实现对研发人员创新能力的有效赋能!为此,竞越创新研究院通过“可靠的内容,综合的体系,以及定制化技术”,帮助各类制造型企业提升研发人员个体创新思维与能力,从而实现研发端的持续创新。